|

|

澳大利亚,这片四面环海的“孤独大陆”,常被世人视为碧海蓝天的度假天堂。 然而,鲜为人知的是,其广袤国土中近70%为荒漠或半干旱地带,实际宜居土地仅占30%左右,甚至不及面积小得多的印度。 2025年最新数据显示,澳大利亚的沙漠总面积达155万平方公里,占国土的20%-35%,若加上干旱区则高达75%。 为啥会这么矛盾呢?

01 四面临海为何沦为“沙漠之国”? 澳大利亚的地理位置与气候条件堪称“先天不足”: 1. 副热带高压的“诅咒” 南回归线横贯大陆中部,副热带高压带常年控制内陆,导致下沉气流盛行,降水稀少。加之东部大分水岭阻挡了太平洋水汽深入内陆,西部寒流进一步减湿,形成大面积热带沙漠气候。

2. 古老大陆的“贫瘠基因” 作为冈瓦纳古陆的残片,澳大利亚地壳稳定,缺乏火山活动与冰川侵蚀,地表矿物质循环停滞数亿年。 土壤中氮磷钾等养分几乎流失殆尽,仅剩铁铝氧化物染红地表,被戏称为“火星地貌”。

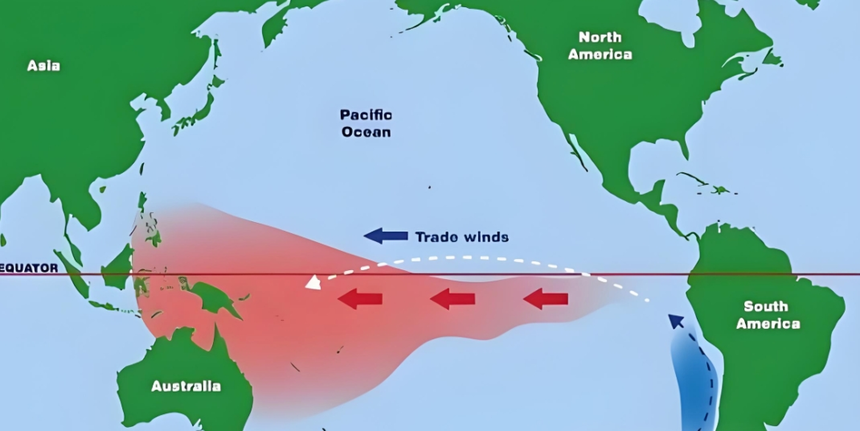

3. 气候的“三体式”波动 太平洋的厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)与印度洋偶极子共同作用,导致降雨毫无规律。 例如,2025年2月的一次极端天气中,热带气旋与温带气旋同时肆虐,单日温差可达40℃以上。

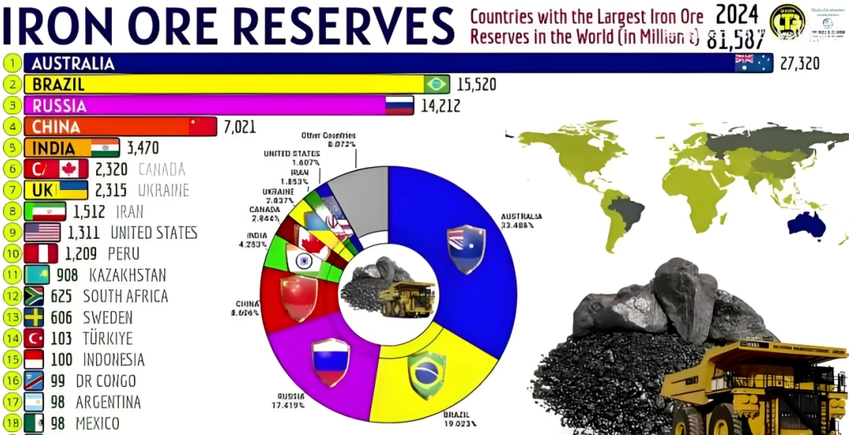

02 资源大国为何难成“超级强国”? 尽管坐拥769万平方公里国土(世界第六)、铁矿石储量全球第一,澳大利亚人口仅2600万,不足印度2%。 为啥会两级分化这么大?

1.支持方观点: 资源禀赋无可比拟:露天铁矿品位高达60%,农牧业出口占全球市场重要份额,通过“绿色有机”标签维持竞争力。 技术潜力可期:2025年底将接收首批“阿帕奇”武装直升机,军工合作提升国际话语权;高等教育领域如阿德莱德大学通过奖学金政策吸引全球人才。

2.反对方驳斥: 农业“靠天吃饭”:小麦单产仅为中国的36%,且年际波动高达100%。若人口增至数亿,粮食安全将成致命隐患。 宜居土地稀缺:有效国土约230万平方公里,且集中于东南沿海。对比印度278万平方公里宜居土地,澳大利亚的“地广人稀”实为“地广不宜居”。 生态危机加剧:570万公顷土地盐渍化,预计50年后将扩展至1700万公顷,直接威胁农业与基础设施。

03 治理困境:人与自然的博弈 澳大利亚的荒漠化防治面临双重挑战: 1.自然修复艰难:年降水量不足270毫米的干旱区占国土3/4,植被恢复需数十年,而野火频发(如2019-2020年山火烧毁1860万公顷)让努力付诸一炬。 2.人为活动加剧恶化:过度放牧(全国1/3土地为牧场)与采矿破坏地表植被,历史性砍伐导致地下水失衡,盐碱化面积逐年扩大。

04 未来之路:技术突破还是生态妥协? 部分学者提出“调水工程+土壤改良”的激进方案,但成本高昂且可能破坏脆弱生态。但,更多人主张调整发展模式: 1.精准农业:利用卫星监测与耐旱作物育种,降低气候波动影响; 2.矿业转型:从粗放开采转向高附加值加工,减少土地扰动; 3.人口政策:争议性扩大移民规模,但需平衡资源承载力。

05 最后 澳大利亚的沙漠不仅是自然奇观,更是发展困局的缩影。 “资源诅咒”与“生态红线”交织,这个国家能否在干旱中开辟新路,或将永远困于“富饶的荒漠”之中? 未来在科技、政策与自然的微妙平衡之间存在着无限可能,或许可以找出答案。 |